失眠障碍是一种以频繁且持续的入睡困难或睡眠维持困难为特征的睡眠障碍,通常会导致患者对睡眠质量感到不满,并且常常伴有日间功能受损的表现,如疲劳、情绪低落以及认知功能受损等。

《2023中国健康睡眠白皮书》显示,我国有60.4%的人群存在睡眠紊乱症状。其中,失眠是最为常见的一种,大约有10%的成年人受到失眠症状的困扰。

#1 如何判断失眠障碍?

失眠障碍的评估通常围绕睡眠时长、睡眠质量及对个人的影响三个维度展开。

根据《欧洲失眠指南》与《精神疾病诊断与统计手册(第五版)》(DSM-5),若一个人在过去 3 个月内,每周至少出现 3 次以下表现,可能患有失眠障碍:

1.入睡困难(睡眠潜伏期):指从准备入睡到实际睡着的时间,正常应在 30 分钟内,若频繁超过 30 分钟,是失眠症的重要诊断依据之一。

2.难以维持睡眠状态:表现为夜间频繁醒来且难以再次入睡,或比预期早醒后无法再入睡。

3.睡眠紊乱引发日常问题:如白天疲劳、情绪低落或易怒、注意力不集中,严重影响学业、工作及日常生活。

除上述核心诊断标准外,还需符合以下排除标准:

1. 尽管有充足的睡眠机会(无外界因素干扰睡眠),仍存在睡眠困难。

2. 睡眠问题不能归因于某种物质的生理效应(如影响睡眠的药物等)。

3.睡眠问题不能用其他共存的身心障碍充分解释(如与呼吸相关的睡眠障碍、昼夜节律睡眠 - 觉醒障碍等)。

#2 常见失眠治疗药物汇总

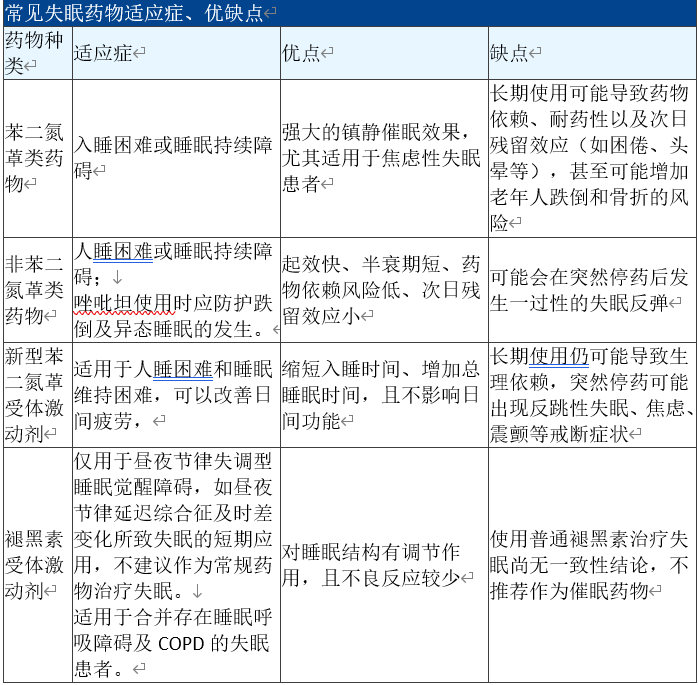

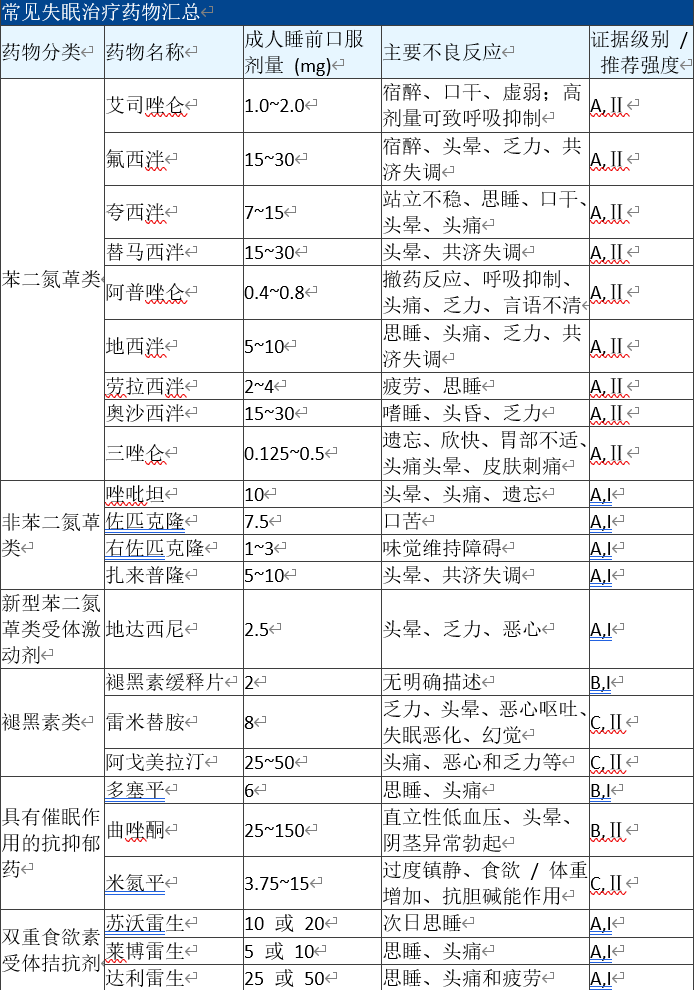

目前,用于治疗失眠的药物主要包括苯二氮䓬类镇静催眠药、非苯二氮䓬类镇静催眠药、褪黑素受体激动剂以及具有催眠效果的抗抑郁药物。

但这些药物大多存在耐药性、药物依赖性以及停药后可能出现的反弹性失眠等问题,长期使用会给患者带来较大的身体和心理负担。

除了上述传统药物外,近期上市的食欲素受体拮抗剂——莱博雷生和达利雷生,为当前睡眠障碍治疗提供新的干预选择。

它们在药理机制上突破了传统睡眠调节药物的作用模式。从疗效特征来看,相较于现有的主流治疗药物,这类化合物具有更优越的受体选择性抑制特性。

#3 失眠治疗药物的选用

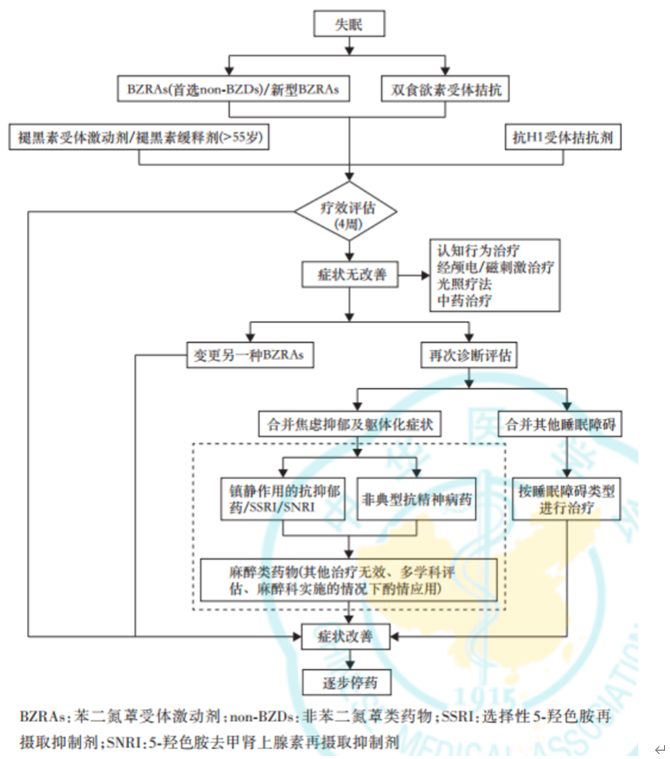

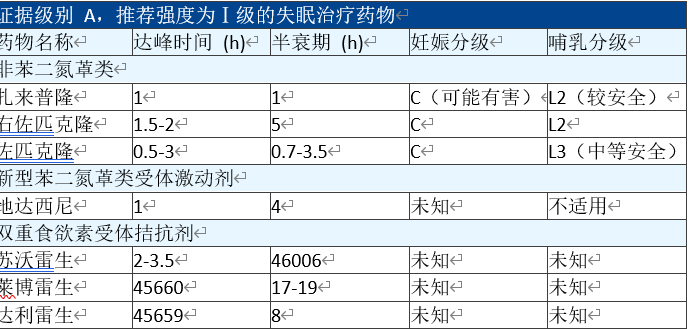

《中国成人失眠诊断与治疗指南(2023 版)》于 2024 年 6 月 10 日正式发布。在失眠药物治疗方面,新版指南提出了如下推荐意见:

1.首选新型 BZRAs(非苯二氮䓬类药物),如唑吡坦、右佐匹克隆、扎来普隆、地达西尼。如果首选药物无效或患者无法耐受,可更换为另一种 non-BZDs 或褪黑素受体激动剂(A 级证据,I 级推荐)。

2.首选双食欲素受体拮抗剂(如苏沃雷生、莱博雷生、达利雷生)。由于食欲素受体拮抗剂具有非成瘾性,已成为失眠治疗的新靶点药物(A 级证据,I 级推荐)。

指南特别强调了几类特殊人群的用药及相关注意事项:

1.老年人群:首选非药物治疗;药物治疗推荐非苯二氮䓬类(non-BZDs)、食欲素受体拮抗剂,且镇静催眠药需采用最低有效剂量,长期用药建议间歇疗法。

2.妊娠期和哺乳期女性:首选睡眠卫生教育,推荐认知行为疗法(CBT-I);若 CBT-I 效果不佳或难以依从,可考虑 non-BZDs。

3.围绝经期和绝经期女性:还需关注激素水平,若进行雌激素替代治疗,需由多学科共同制定方案。

4.儿童及青少年:首先尝试认知行为疗法(CBT-I);若效果不佳,可考虑将药物治疗纳入整体方案,需注意药物说明书的年龄限制。

对于大部分人群来说,失眠时先考虑心理治疗主要包括睡眠卫生教育和认知行为治疗,即CBT-I,当CBT-I效果不佳时,再由医生评估选择具体药物。

注:本文为科普类文章,华佑医疗温馨提示,请重视精神心理健康!(部分图文来源于网络,如有侵权请联系删除)

抑郁症作为最广为人所知的心理疾病之一,以其极高的发病率和复发率,困扰了大量患者与家属。据有关部门的调查显示,在我国抑郁症的发病率已达5%-6%,患病人数达9000万人。这也引...